绿量 | 夫妇被末日预言“吓到” 用酵素 救地球

环保意识早在数十年前就出现在政府的政策中,“3R”是最早响起的口号。不过,环保意识近15年来才有越来越强的趋势,除了受国际氛围影响,也归功于政府通过政策的推动,尤其是槟州政府,以及民间的热烈响应与参与。《绿量》将述说环保二三事,述说这些绿色力量。

拯救地球,从厨房开始……

ADVERTISEMENT

环保酵素爱地球非营利组织主席陈来水和妻子李淑芬,于2008年时被“2012年世界末日”的预言吓到,于是开始制作环保酵素,希望尽一点力拯救地球。

他们这一做,就做了16年。除了夫妻俩,他们也成立了组织,号召大家一起加入环保行列,制作、使用和推广环保酵素,为地球尽一分力。

陈来水:环保要发自内心

然而,这16年来的努力,从社区和民众对环保的醒觉意识和反应看来,陈来水淡淡地回了一句:“你会掉眼泪。”

他说,环保是大家发自内心要去做的事,但民众对这一号召显然不太给力。

无论如何,唯一比较欣慰和正面的事,是对于酵素的使用。陈来水说,这16年来的经营,确实让很多人知道和使用环保酵素。

“很多人知道(酵素)的用处,也经常使用,但他们都懒惰做。”

这样的成果,对于当初创立组织的目的而言,算是失败的。

陈来水说,如果不制作酵素,果皮还是被丢掉,腐烂的果皮会造成空气污染,没有达到环保的效果。

他补充,只有大家一起制作、使用和推广环保酵素,才能真正地为地球尽一分力。

按时供应3酒楼清理卫生

“环保酵素爱地球”每个月供应给亚罗士打区内3家酒楼36公升的酵素,用来清理厨房、抹地和桌椅等处理清洁卫生。

陈来水说,这3家酒楼的老板接受建议,让员工使用酵素进行清洗,整个环境都清新和没有异味。

他说,他每个月都会送24瓶装(每瓶1.5公升)的酵素到各酒楼,这分量足够酒楼使用1个月。

他补充,酒楼也将宴会上用完的塑料空瓶送给他装酵素,一举两得。

领养净化菜市场沟渠

领养2座菜市场的沟渠,每个月净化2次,一做就5年。

陈来水说,他从2019年开始,领养直落湾也巴刹,而亚罗士打大巴刹则由另一名会员负责。

他说,他们每个星期2次净化沟渠,每次倒20升的酵素,去除臭味。

“疫情期间,我就提供酵素给清洁工人,让他们使用酵素清理菜市场,他们都赞不绝口。”

但他也提醒菜市场的小贩,必须要注意整洁,切勿随意丢弃垃圾,因为酵素只有分解油脂,达到除臭效果,但不能清除垃圾,沟渠内的垃圾还是必须手动处理。

每瓶酵素稀释抹地可用1年

家住甘榜比桑的陈来水,在住家制作上百个水桶的酵素(每桶100升),每个月可以生产约3吨酵素。

他制造的酵素,除了用作净化沟渠、河流、送酒楼之外,也会包装成每瓶1.5升的量,放在店里,免费派送给有需要的民众。

他说,每1.5升的酵素,用水稀释后,单单是用来抹地就可用1年。而他每个月也会在住家后方倒入2000升的酵素,净化吉打河。

直接排入河流净化

“我的住家后面就是吉打河,当酵素成熟后,我就直接倒入河里净化,去年一整年,我倒了2万5950升的酵素。”

他解释,净化后的河流,是没有臭味的。当然,这不能与疫情期间相比,当时候所有活动都禁止和暂停,屋后的吉打河没有垃圾,加上酵素净化,整条河水很清澈。

盼免费借空间放酵素桶

陈来水促请有空置单位的业者免费借出单位,让他放置桶子制作酵素。

他说,现在他住家只能容纳100个水桶,每个月黑糖的费用约800令吉,果皮是免费的,这样就可产出3吨的酵素。

但是他说,如果有人愿意借出单位,以800个水桶计算,一个月可以生产10吨以上的酵素,每个月黑糖的费用大约2000令吉。

在家做酵素 简单环保

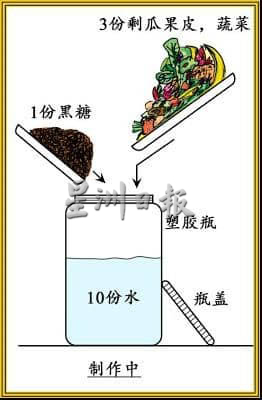

环保酵素做法简单,每个人都能在家里做小量酵素,供日常用途。

陈来水说,如果以1.5升水瓶制作酵素,比例是水900毫升、果皮270克,以及黑糖90克,关紧瓶口,发酵3个月成熟后,即可使用。

但他提醒,在这过程中,必须每日稍微打开瓶口释放气体直到无气为止,且每天必须搅拌,让果皮浸在液体中。

“我们鼓励家家户户做(酵素),家家户户用(酵素),才能达到效果。”

日常起居见证“厉害”

夫妇俩也亲身见证和体验环保酵素的厉害。

陈来水说,他的妻子去年不慎被滚烫的罗汉果水烫伤大腿,当时候他赶紧让妻子直接坐在装满酵素的桶子,浸泡约一小时。

他说,妻子一开始感觉到伤口刺痛,之后就完全没有痛感,伤口起了大水泡,完全没有到医院治疗。

“后来,因为被家人骂了之后,我们才去诊所看医生,医生看了也说没事,一星期后再回去复诊。”

他说,一星期后伤口结疤,医生担心受感染将外层剪开的时候,才发现原来皮肤内层严重被烧伤,属于几级的烧伤程度。

但他说,妻子的伤口约2星期就结痂,医生对这种神速恢复也感到惊讶。

他说,他在日常起居中都用酵素,酵素等于药。当然也要看是否合适,才能对症下药。

他也说,曾经厂内有员工被烫伤或割伤手,赶紧泡酵素后,伤口不会有痛感且复原快,也不留疤。

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT