新关仔角逾半世纪老字号 松花江餐室要熄灯了

(槟城24日讯)槟城食客美好味蕾回忆,也是新关仔角第一家并且是最后一家老字号食肆──“松花江餐室”,将于本月杪走入历史!

老板娘要退休

星洲日报《大北马》社区报记者来到松花江,见到老板娘郑丽帷(67岁),她表示要退休,才萌生关闭这家已有逾半个世纪历史的老字号。

ADVERTISEMENT

基于去年传出松花江隔壁的同排几家食肆建筑物易手的轰动传言,记者问老板娘是否与产业易手有关,她说并无此事。

她后来脸上露出泫然欲泣表情,显示她的依依不舍。毕竟要全面关闭松花江的早、午和晚市生意,肯定是沉重的决定。

海滨美景不再 影响食肆

松花江墙上仍悬挂星洲日报于2009年12月5日刊登的报道,内容是松花江是新关仔角首家食肆的特写。

它的第二代老板已故郭仁诗当时接受了记者采访。郭仁诗约8年前逝世,当时他正担心填海索地计划对新关仔的旅游景点地位造成威胁。

如今郭仁诗所担心的问题成为了事实,过去作为旅游胜地兼情侣拍拖胜地的新关仔角葛尼道海堤,已完全失去海滨美景。

今天不会再有浪漫的情侣手牵手走完逾1公里长的葛尼道海堤,因为整个长长的海堤围上了围篱,没有美丽的景色,没有海风吹拂和海浪声的伴奏。

新关仔角的没落,对海堤对面的众多食肆有一定程度的影响,虽然大多数食肆建筑物业主换人,一些新冒起的食肆生意蒸蒸日上,可是近10年来老字号食肆绝大多数关门大吉,只剩下孤伶伶一家的松花江。

如今松花江也经不起时间的考验,即将向槟城人告别。

食肆林立槟美食胜地

半个世纪前,在松花江作为新关仔海滨第一家食肆存在的年代,葛尼道只有现今的一半那幺长,目前湾岛头交通圈的另一半道路尚未修建。

最早在葛尼道设立食肆的餐饮业者,是松花江第一代掌舵人郭泽财(郭仁诗的父亲)和叔叔郭泽宗,后来又有了第二家的新西兰餐室。

那个年代的新关仔角海滨不但是嬉水、野餐天堂、旅游胜地、情侣拍拖胜地、美食胜地和夜生活中心,也是槟城龙舟运动胜地,横越槟威海峡铁人游泳比赛以这里作为起点。

这里的食肆林立,当地有槟城最早期的小贩中心“金龙凤”和“金凤”相继成立,后来都关闭了,各种食肆创立之后又关闭,此起彼落,至今那里仍是槟城的美食胜地。

可惜的是,松花江这家第一家也是最后一家的美食老字号,最终将消失在槟城历史的长河。

炒河粉档:觅地继续营业

松花江炒河粉和福建炒档口有42年历史,目前的摊主陈福盛是第二代传人,他自妻子徐丽玉的父亲接手这盘小生意。

他目前仍在寻找合适的营业地点,如果没有理想的新地点,他可能会搬到关打贺小交通圈的路边半砖板老家继续营业。

林建耀:够镬气虾新鲜

老顾客林建耀吃了他们的炒河粉35年,对松花江的关闭,以及可能再也吃不到陈福盛的炒河粉感到遗憾。

林建耀说,这家老字号炒河粉镬气够,虾很新鲜,槟城难找到这幺好吃的了。

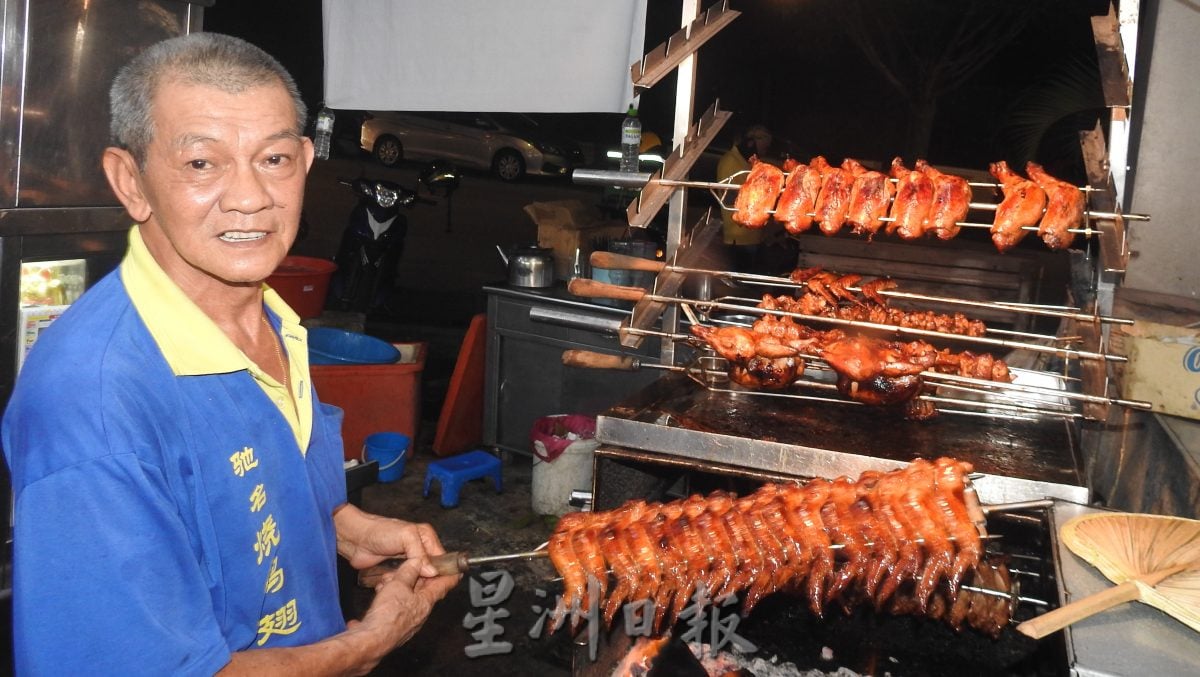

烤鸡摊主:顾客依依不舍

松花江餐室的炭烤鸡腿、烤鸡翅、烤鸡尾和烤鸡仔是许多槟城人的美好味觉回忆,特别是喜欢以之配酒的酒友。

70岁的摊主巫亚成说,他在松花江餐室卖了30多年,目前他的儿子在卡巴星道,以及妻子在湖内PISA Corner都在卖同样的烤鸡。

他说,顾客还是喜欢他烤的炭烤鸡,怕他不卖了,依依不舍,让他感动不已。

铁板烧鱼摊:迁车水路营业

松花江铁板烧鱼老师父在车水路大白鲨饮食中心找到了新的营业摊位,若无意外,老顾客将可以在这个新摊子吃到他卖了27年的古早味铁板烧魔鬼鱼和铁板烧烧银鲳,和他的独家烧鱼酱料。

仄末沙爹或停业

另外,松花江餐室的仄末沙爹可能会成为绝响,仄末说,至今他还没有找到理想的营业地点,可能就此停业。

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT