创客妙想 | 育才小学4学生编写“我的人工智能耳” 用科技与失聪者沟通

用科技建立与失聪者沟通的桥梁,用人工智能走入无声世界,浮罗双溪槟榔育才小学的4名学生编写出“我的人工智能耳”(My AI Ear)网页,让不懂得手语的人士使用此网页与失聪者即时沟通。

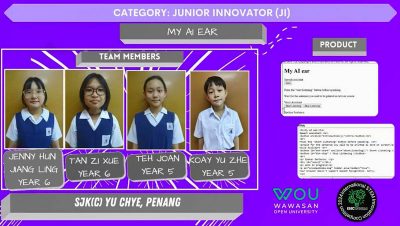

这4名学生分别是该校的六年级学生陈姿学和范江铃,以及五年级的郑玗恩和郭宇喆。

ADVERTISEMENT

去年3月开始,他们在该校课外活动副校长郭建丰(目前已被调往其他学校执教)的指导下,花了3个月时间完成编写“我的人工智能耳”。

此网页已在海内外的科创比赛中斩获各种奖项,为这4名学生的心血给予极大的肯定,也把这一所位于浮罗山背偏远地区的微型华小带到国际舞台。

可用手机或电脑进入“我的人工智能耳”

“我的人工智能耳”的网址是https://shorturl.at/pEsdN,可以用手机或电脑进入,其使用方式非常简易。

举例说,一名失聪者必须与健听者即时沟通时,失聪者可先进入网页。当失聪者在网页上方按下“发音助手”后,系统会发出语音告诉对方,自己无法听见声音。

系统下方则有个“语音助手”,当失聪者按下“开始收听”按键时,健听者就可开始讲话(目前只能收录英语发音),系统就会录下健听者说的话。

当失聪者按“停止收听”,对方的语音将转换为文字并出现在屏幕上。如此一来,失聪者可以通过阅读文字得知对方要传达的信息,并进行即时沟通。

有兴趣者可以点击此优管链接(https://shorturl.at/7Hyno),看看学生们如何以流利的英语介绍“我的人工智能耳”。

师生共同编写网页

编写“我的人工智能耳”网页,来自师生共同的想法。

郭建丰曾在一场童军课程中,得知一名巫裔老师艾达的经历。艾达是一名不懂手语的健听者,没有特殊教育背景,她被派到丹绒武雅联邦特殊学校执教时,难以与该校的失聪学生沟通。艾达花了1年时间学会手语,才能与失聪学生的沟通。

郭建丰知道,不只是艾达,其他被派到特殊学校但不会手语的教师,都会面对沟通上的困难。

在育才小学每周三的课外活动上,陈姿学、范江铃、郑玗恩和郭宇喆表现突出,被老师发现他们在编程的天赋而被选中,以便针对特定的社会问题设计解决方案。

郭建丰引导学生展开脑力激荡讨论会时,学生提出“把语音转换成文字”的想法。就这样,师生的想法一拍即合,目标一致,即开发可以把语音转换成文字的方式。

其他学生周末休息时,这4名学生则与郭建丰回到学校对着电脑埋头苦干,3个月后终于看到成品。

参加全国国际赛数次得奖

“我的人工智能耳”发布以来,在全国乃至国际级别的赛事中数次得奖,为育才师生团队给予最大的肯定,总算看到努力的成果。

这作品至目前所得的奖项如下:

(一)2024年香港蔡章阁第4届一生一发明创意设计大赛(国际赛区的革新创意组别)小学高年组的总冠军;

(二)2024年宏愿开放大学国际数学、技术、工程与数学(STEM)国际创新比赛金奖;

(三)2024年第19届中国北京宋庆龄少年儿童发明奖铜奖;

(四)马来西亚最酷计划(网页设计)小学组全国总决赛冠军和“BROADCOM编码奖”最佳特别奖

郭建丰:想推出手机App未成功

郭建丰受访时说,在完成“我的人工智能耳1.0”(网页版)后,他与学生团队也想推出2.0,即手机应用程式的版本,但至今未成功。

由于他本身已调往其他学校执教,加上参与的两名学生陈姿学和范江铃已六年级毕业将升上中学,所以还未想到如何继续研发工作。

他认为,“我的人工智能耳”最大的意义在于,这是学生们亲手做出来的成品,让这些小学生们明白编码。眼看4名学生独立自主,靠自己的能力排解难题并自行分配工作,他也深感安慰。

回想与学生参赛的过程,看到其他大型学校有雄厚的财力买乐高、搬出大大件道具如音响和电视,展现出冠军气势时,“我的人工智能耳”则显得简陋不已,他们也不敢抱着胜出的心态。

最近的马来西亚最酷计划颁奖礼上,大会宣布得奖者并念出“我的人工智能耳”时,他和几位学生惊呆得互望,一度不敢相信。

他说:“我们来自微型华小,从提出想法、开发、编程、完成作品到外界人士懂得欣赏和肯定这成品,真的很难忘。”

他感谢育才校方给他和学生发挥的空间,也希望学生们从科创计划实践课本上的理论,以“边做边学又不死板”的方式,发现STEM的美好,未来往理科领域发展。

郑长安:使用无需付费

育才小学校长郑长安说,“我的人工智能耳”是由学生一手一脚自主完成的作品,教师只是提供引导和辅助的角色,校方对这学生作品给予高度的评价和肯定。

他欣慰于学生们可开发一套方程式,来解决失聪者所面对的沟通问题。

“这个作品完全免费,不需要付费使用,也能够在不联网的情况下使用,对很多相对落后的国家或网络不发达的国家来说,这是一个福音。”

他说,STEM教育很重要,可推动经济多元化、提高科技普及和创新意识、应对国家技能短缺和人才流失的问题,继而提升国家竞争力。

他期许这4位学生未来为国家的科技领域做出更大的贡献,继续为少数群体创造更多的福音。

参与学生的访谈 陈姿学:科技可改变世界

编写“我的人工智能耳”的过程里,陈姿学发现,科技可以改变世界,让世界变得更美好。

她在过程中遇到难题,尤其觉得,编码和如何使用人工智能转换为文字的部分最困难,最终还是在3个月内完成作品。当成品频频获奖时,她很是感动。

她希望升上中学后继续参与其他科创计划,以便认识更多朋友和发明家。如今,她也把理科写入“我的志愿”,希望未来成为游戏程式设计师。

范江铃:我想成为动画师

范江铃认为,理科已是大势所趋,所以升上中学后也会选择理科,她的志愿是成为动画师。

编写“我的人工智能耳”的过程里,编码是她觉得最难的事,所幸最后能完成作品,还能在各项比赛中脱颖而出。

她希望可在未来参加更多科创比赛,学习新科技,增广见闻。

郑玗恩:学到自律重要性

这项科创计划让郑玗恩学习到自律的重要性,同时要听取老师的意见,才可在限定的时间内完成作品。

拍摄介绍成品的视频时,她因为紧张而频频忘词,让她非常难忘。

虽然只是在微型华小就读,但当成品有着杰出的表现时,她感到无比骄傲。她未来希望走上从商之路。

郭宇喆:喜欢参加科创赛展览

拍摄“我的人工智能耳”介绍视频时,学生们必须亲自设计让人眼前一亮的文稿,对郭宇喆来说是最大的挑战。

完成任务后,如今的他很喜欢参加科创比赛和展览,因为可以培养自信心和说服力。眼看“我的人工智能耳”一再为学校争光,他感到光荣。这过程中,他学习到团队精神的重要性,唯有合作和协商才能找出最佳方案。

他知道,未来很多行业和工作都与人工智能有关,所以他上中学时将选择理科,未来的志愿是成为飞机师。

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT