才道三四 | 邱武才 – 文創與演出都需要關注

新春期間的一些慶典活動上,不乏華樂、舞蹈、相聲、扯鈴,或舞獅舞龍的演出,這些都是非常精彩的表演,那你覺得應該以什麼價位回饋演出者?

不少主辦單位為了縮減開銷,或覺得本身提供了平臺給演出者有機會表演,而認為演出者應免費“義演”或僅以“友情價”收費。

ADVERTISEMENT

以前辦生活營,一名活動導師特別向我強調,給予演出的個人或單位相關津貼是一種尊重,該提供的都要提供,不能因為要節省開銷而從這些人身上開刀,這對於熱愛演出的夥伴實在不公平。

所謂“臺上幾分鐘,臺下十年功”,一些人認為演出只不過是幾分鐘的時間,收費卻至少數百令吉。但大家又是否曉得,為了站在這舞臺,演出者花了多少時間、多少精神、犧牲多少與家人相聚的時光?他們值得獲得應有的尊重。

當然,我清楚要籌備一場節目的不容易,不僅要配合天時、地利與人和,各個組織在籌劃活動時,也可能會遇上經濟困擾的情況,或觀眾會認為主辦單位不專業。但怎樣的經費,就呈獻怎樣的節目。

有時候我們會覺得策劃者天馬行空,但看到價位時不得不低頭,更何況在人傑地靈的檳城州,各個組織都希望自己可以闖出一片天地,而未能在這時代共享資源或集合力量去辦好一場活動。

當然,對於演出者而言,冀盼整整15天的新春佳節都可以有演出,所付出的精神與時間也將相對地獲得豐富的回報。

近幾年,不少地方都引用“廟會”二字來呈現所籌劃的活動,友人問我,昔日轟動全國的廟會還有舉辦嗎?

我反覆看了檳州一系列的節目後,發現確實不少地區都頻頻用上“廟會”作為活動主題。當然,並非指有關單位不可引用這些字眼,而是籌辦單位如何在活動上脫穎而出?

人人都希望自己的活動獲得青睞,而過去州內新春“廟會”的組織單位除了有州政府,也有地方上華團或一些廟會代表。這些組織必然也會向政府申請撥款以支援有關活動,畢竟也是為檳州打響名堂,讓遊客或當地社區有活動可參與。

這樣一看,到底全檳有多少個新春“廟會”?又有多少演出者在活動上脫穎而出,贏得大家的深刻印象?

每一次朋友都告訴我說,凡事要多想自己的好,別一味只認為別人家的精彩。但自從我看了來自中國山東省,年齡介於10歲左右小朋友在舞臺上所表演的敲板演出後,一比較下去,相信自身的還不是最精彩。

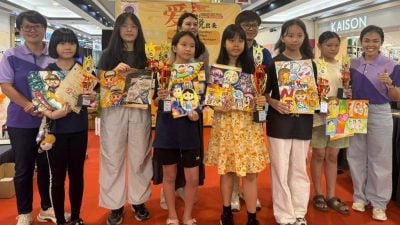

其實,除了要堅守及守護本身的文化與傳統,我們也要提拔及栽培更多演出者。而政府方面該如何去栽培或提拔,也需要一番規劃,不能只等待學校培育。有些演出者甚至是自費參與訓練,或是因為興趣而堅持下去。

至於大馬的文創平臺,我出國見識一番後,發現大馬的文創腳步不夠快,包括政府也沒有很給力地支持年輕人推動文創。

舉個例子,中國泉州政府在這方面,給予泉州市的年輕人許多成長平臺,簡簡單單一個龍年,配合文創打響旅遊業的口碑,也帶來不少商機。在廟宇、地區上擺設文創的吉祥物,這些吉祥物都獲得政府、學院及地方商鋪合作推出,甚至地方政府也提供資金去孵化一批又一批年輕人投入文創。

也許會有家長認為,文創或演出事業沒太大前途,甚至是缺乏“錢”途。那或者應該試著想象,新春佳節沒有節目可觀賞、沒有活動可參與時,那會是怎樣的一種體驗?

每一個崗位都需要有人,即便可能沒有錢賺或無利可圖,始終還是會有人去做的,因為無論是這個城市還是國家,都需要我們共享平臺與資源去維護。

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT