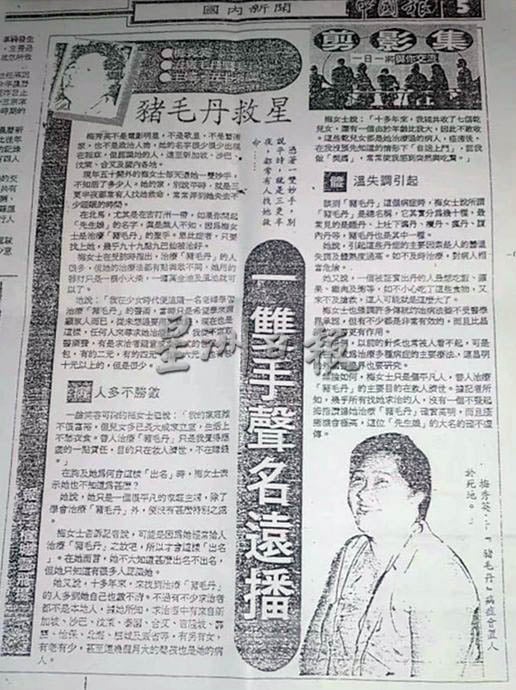

传承者 | 从小跟着“先生娘”学会捉丹 伍淳而:我不是圣手

“我不是医病,我不是治疗,我不是圣手。”

从小跟在人称“捉丹圣手”梅秀英先生娘身旁的伍淳而,在访问开始时先这样声明,伍淳而说,祖母未曾手把手地教她如何“捉丹”,而是她经年累月帮祖母捉丹时打下手,耳濡目染下学会。

ADVERTISEMENT

对于“捉丹”这手艺,伍淳而认为并非有治疗的效果,反而是通过类如刮痧的方式,有助于缓解猪毛丹患者的不适感,特别是在淋巴部位适度地刮痧。

对此,由于祖母当年帮人捉丹不要求酬劳,而是让寻求协助者随喜包个红包,所以伍淳而选择不介意公开祖母当年的捉丹手法,延续祖母助人为乐的精神,让有需要者自行学习。

祖母开工捉丹就要帮忙

伍淳而接受星洲日报《大北马》社区报记者访问时叙述,她是跟着祖母长大,而祖母又对她特别严厉,她在放学回家后做完功课,就必须帮忙祖母应付摸上门找祖母捉丹的病人。

她说,在那段帮忙祖母打下手的日子,她是十万个不愿意,但却不能不听从祖母的吩咐,只能乖乖“就范”。说起来,这个打下手并不是什么抹风油、下手刮的工作,而是在一旁帮祖母拿需要的工具,或是帮忙按住在挣扎滚动的病人。

她说,由于“出丹”的病人不管刮风下雨、白天黑夜,也不管什么过年过节,都会无时无刻摸上她们的家,而祖母也就来者不拒地为病人捉丹。所以,她说,只要祖母开工,她就得随在祖母身边帮忙。

土方协助减缓不适

询及祖母如何学会捉丹时,伍淳而指她也曾问祖母,祖母告知是年轻时向一名医师学习。在祖母的那个年代里,根据祖母的形容,捉丹就是土方的治疗。但是,这捉丹运用到今天,也只能是协助减缓不适感。

她说,祖母从年轻到老帮人捉丹,一捉就是几个年代,而祖母手上的病人从婴孩到老人都有,不尽其数。也因此,祖母在生时被誉为“捉丹圣手”,同时被称为“先生娘(闽南话叫先生嫲)”,一些被祖母治好的病人,还给祖母打了一个大大的门牌号,方便其他病人能够找到先生娘治疗。

对此,伍淳而说,她没在祖母亲手传授下,只是从祖母助人无数经过,耳濡目染学会捉丹方式,所以,基于名不正言不顺下“学会”的捉丹,伍淳而就指没有提供捉丹服务的理由。

尽管如此,她说,她曾在亲友有出丹的症状时协助“捉丹”,得到的反馈是确能缓解他们的不适感。因此,她考虑到这个或能助人,并延续祖母当年不求酬劳的精神,决定公开她学到的手艺。

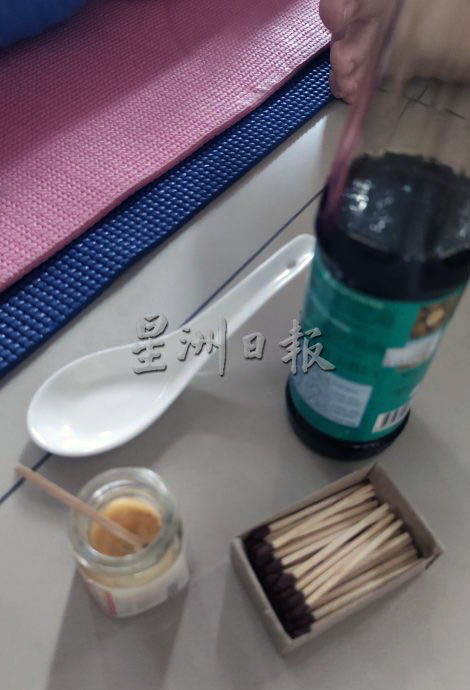

“捉丹”工具简单却有讲究

梅秀英先生娘当年捉丹只需瓷汤匙、驱风油、火柴,以及万金油,伍淳而说,祖母还会给病情较为严重的病人提供药粉。

她回忆说,祖母有时还得忍受病人在接受捉丹时的“拳打脚踢”。

她说,祖母当年捉丹时有自己一套如上述的工具,虽然简单,却还是有讲究。她形容祖母用的瓷汤匙,是汤匙口比较圆润的,否则会刮伤皮肤,而驱风油则是祖母亲自采摘的草药熬煮,火柴则是一般使用的,至于万金油从泰国进口。

无需刮到满身红痕

她说,祖母捉丹的程序,先拿一根火柴沾上万金油,在胸膛的几个位置上点并旋转,然后在锁骨下的肩前部位往内抹上驱风油,接着在两边的锁骨下淋巴结部位以瓷汤匙,用适当力度往外刮至泛红起痧。随后,翻身在后肩两侧同样抹上驱风油,刮至泛红起痧。

她指出,由于祖母曾看过一些病人在别处被刮到双臂、胸前、背后满满深红色刮痕,所以一般上会念叨着其实不需要如此。

特定部位出痧即可

她说,老人家形容“丹”是体内的毒素,所以在有关(淋巴结)部位适度刮到出痧即可,否则只会把病人的皮肤刮伤。

询及要如何知道成功捉丹与否,伍淳而说,根据当年她观察到的情况,一般上出丹的人会持久发烧、呕吐症状,所以在有关地方刮时会先看到泛红,跟着浮现深红色的痧点,当痧点不再增加后便要停住。

至于祖母遭病人拳打脚踢一事,她解释,那是因为病人会疼痛不适挣扎,祖母躲不过的情况下就偶尔会挨拳脚。所以,她当年的工作,包括按住病人的手脚。

她也提醒,根据祖母当年给病人的吩咐,是捉丹后一个星期需要忌口,即不吃饭粥、鸡肉及苹果,其余就没有太大的问题。针对忌口的事,她没有进一步问祖母。

“出丹”要看医生 避免恶化

伍淳而说,虽然这捉丹的手艺能够缓解病人的不适感,但是她劝请出丹的病人去看医生治疗,以免病情拖延恶化。所以,她建议即使要捉丹,还是看了医生服了药,才以这手艺缓解不适感。

她说,捉丹也算是老手艺了,对于祖母使用火柴沾万金油“点穴”的程序,她也不懂当中的用意,只是当年祖母怎么做,她就跟随。因此,对于这些无法解释的程序,能够简化的,她也已尽量做足。

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT