平民小学要建大礼堂 可容纳千人 料3年后完工

(亚罗士打29日讯)麻雀虽小五脏俱全的平民小学,尚欠一个礼堂让学生们进行室内活动或聚会,因此董家教理事和校友会一致决定,为学校兴建一座可容纳千人的大礼堂。

董事长张吉宝说,初步计划,这座礼堂的空间有5个羽球场可容纳1000人,预计可在2、3年后筹备和完工。

ADVERTISEMENT

他说,这座礼堂预计总耗资300万至400万令吉,且也获得董事部荣誉顾问拿督林孝仁博士答应以“一对一”捐款方式支持。

张吉宝也是平民校友会顾问,他昨晚出席在飞哲大礼堂举办的平民校友会庆祝第42周年联欢宴会上,致词时这么说。

边筹款边启动兴建工程

他说,有关礼堂的设计图仍在修改中,料近期内完成后,将呈交给教育局寻求批准。

“礼堂的蓝图获得批准后,我们才会正式对外展开筹款活动,预计明年可以开始边筹款边启动兴建工程。”

他说,该礼堂将建设在食堂旁边的空地上,一旦工程展开,现有的学前教育班课室将搬迁至目前用来充作礼堂的课室上课。

打造成“恐龙学校”吸引报读

另外,张吉宝也说,董事部将打造该校成为“恐龙学校”,创新标志吸引新生到该校就读。

他说,董事部将在校园前的草原上放置三只恐龙雕塑,即长颈龙妈妈和小孩及三角龙,吸引学生,让他们喜欢到校学习的乐趣。

“这三只恐龙雕塑仍在制作中,预料今年年尾可完成后,明年新学年,校园内将用新面貌欢迎学生。”

该校目前约有700多名学生。

沈康顺:吉校友联重新规划活动

吉打州华校校友会联合会会长沈康顺说,步入后疫情时代,该会重新规划活动并分成3个项目。

即(一)继续和各校友会交流,保持联络和建立良好的关系;(二)继续优化校友联主导的比赛项目,如吉打州华教常识比赛、吉打州校友联华文征文比赛,以提升吉州州学生对学习华文的兴趣,以及(三)正在探讨和辽宁师范大学合作的机会,希望让吉州的华文老师有机会到中国辽宁师范大学参加海外中文老师培训班,提升教学素质。

他说,该会希望通过以上3个项目,为州内华文教育做出小小贡献。

他也说,州内许多校友会面对会员老年化,领导班底青黄不接等问题。他呼吁还没加入校友会的校友们,尤其年轻一辈必须积极加入各自母校的校友会,让校友会壮大起来,积极协助推动母校的各项发展活动。

程宝华促校友申请入会

校友会主席程宝华说,该会已成立42年,目前会员人数有400多人,但该会与大多数社团一样,都面对会员青黄不接和会员老化现象。

因此,他促请校友们踊跃申请加入校友会,壮大校友会的阵容。

他也提醒说,明年是校友会的改选年,因此所有合格的会员们必须踊跃出席明年度的常年大会,用手中的一票选出平民校友会第22届的理事会。

黄思敏:良好教育助迈先进国

科学、工艺及革新部长政治秘书黄思敏说,一个国家要进步成为先进国或高收入的国家,教育扮演着重要角色。

他说,教育获得提升,人民出来社会之后,有高学问、技术和知识,才能让经济产业链提升。

“今天的我们不可以像从前一样,依赖着人工和劳工来推动经济成长,反而是创造力和知识才可以推动经济。”

因此,他说,除了政府推出的正规教育,各校的校友会和其他团体也可以扮演角色,在各自岗位,推动课外活动或各种比赛,发掘更多的人才。

他也说,目前在亚罗士打也设有一个社区学习中心,推动更多人文思维上的提升,让成年人学习更多技术上的知识,以便可以在社会上竞争,从而增加收入。

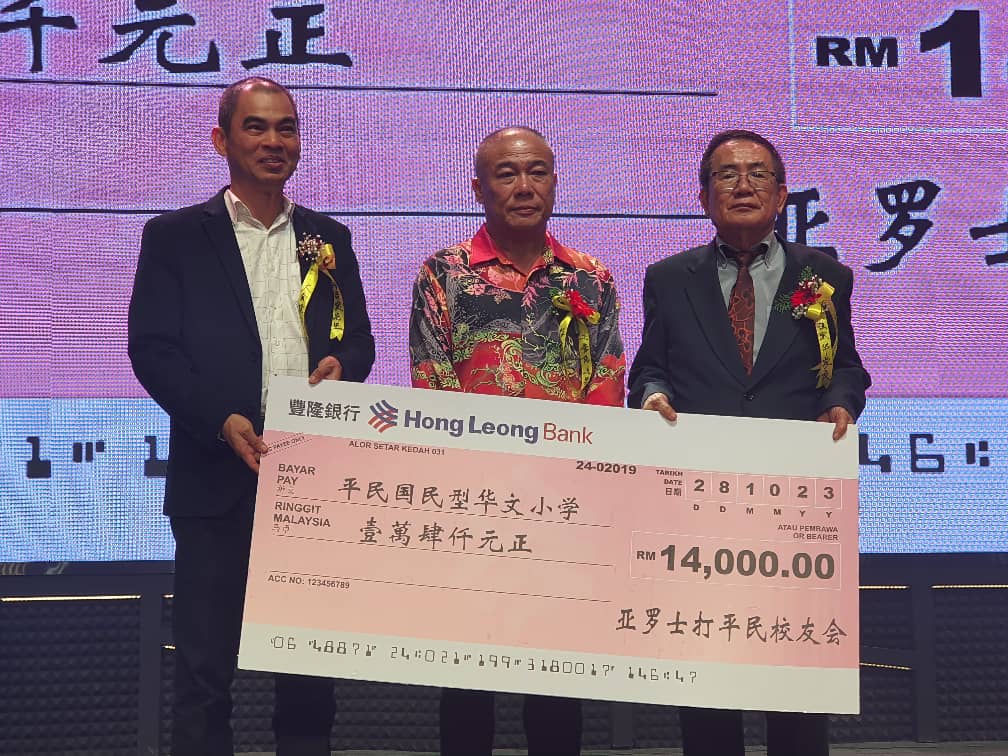

平民校友会捐1.4万回馈母校

平民校友会在昨晚的宴会上也捐出1万4000令吉给母校,其中1万1000令吉是提升学校图书馆经费,余款3000令吉则是捐做恐龙雕塑费用。

当晚,现场也竞标2幅画作,成功筹获8288令吉。这2幅画作是资深画家兼校友陈永森的作品。

林观频、陈文荣、郭镇江,以及拿督威拉陈盛炎也一同主持鸣锣仪式,由工委会主席陈俊林和程宝华陪同。

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT