传承者 | 蔡永成心疼父亲劳碌 回乡重穿胶鞋务农

来自加基武吉的蔡永成(42岁)说,他父亲蔡南宏早年在甘蔗芭工作,负责开拖拉机,后来在他7、8岁时,父亲改行务农种蔬果,都是以短期蔬果为主,譬如茄子、辣椒、羊角豆、冬瓜、青瓜、西瓜和蜜瓜等,这些蔬果只需数十天就结果,在蔬果收成后就改种其他蔬果,一直这样轮流种植。

报道/摄影:张洁盈

ADVERTISEMENT

成长时期听命于父亲,要帮忙务农,长大后多少会抗拒这一行,就想要出外闯天下,可是眼见父亲面对员工短缺问题,心疼老人家的劳碌,蔡永成毅然决定返乡,接管父亲务农工作,又重新穿起胶鞋,在芭场挥洒汗水。

来自加基武吉的蔡永成(42岁)说,他父亲蔡南宏早年在甘蔗芭工作,负责开拖拉机,后来在他7、8岁时,父亲改行务农种蔬果,都是以短期蔬果为主,譬如茄子、辣椒、羊角豆、冬瓜、青瓜、西瓜和蜜瓜等,这些蔬果只需数十天就结果,在蔬果收成后就改种其他蔬果,一直这样轮流种植。

他回忆从成长时期,因家庭环境关系,四兄弟姐妹在学校假期时,都需要帮忙爸爸务农,除了施肥、喷洒农药和收割蔬果等,他们也会开拖拉机犁土,所以现在回来接手,并不是难事。

| 普通会员 | VIP |

VVIP | |

|---|---|---|---|

| 星洲网平台内容 | |||

| 星洲公开活动 | |||

| 礼品/优惠 | |||

| 会员文 | |||

| VIP文 | |||

| 特邀活动/特级优惠 | |||

| 电子报(全国11份地方版) | |||

| 报纸 | |||

中学毕业后出外闯荡

加基武吉是一个小市镇,发展机会不多,所以当地不少年轻人在中学毕业以后,就会到外地升学、工作,蔡永成就是其中一人。

他曾到吉隆坡、新加坡、柔佛工作,沉浸在多个行业如建筑装修、石膏装修,后来才出来创业,经营住家、汽车隔热膜约5年,直到13年前得悉父亲面对人工短缺,即便是外劳也难请,经过深思熟虑后,身为长子的他就决定向父亲自动请缨,回乡帮忙,而隔热膜生意就交给弟弟来接手打理。

尽管蔡永成已继承父业,多半是请人打理,不过属于半退休状态的蔡爸爸还是会到果园走走看看,有时甚至也会下手参与。

“爸爸虽然已年届67岁,不过也闲不下来,担心惯常活动的,突然停下来会熬出病来,也好啦,给他出出汗。”

人工“帮”西瓜花粉交配

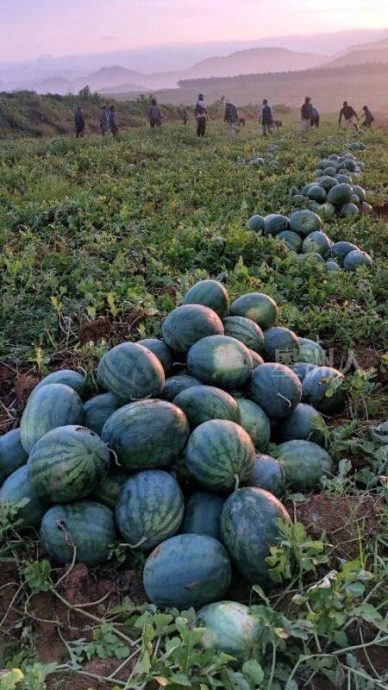

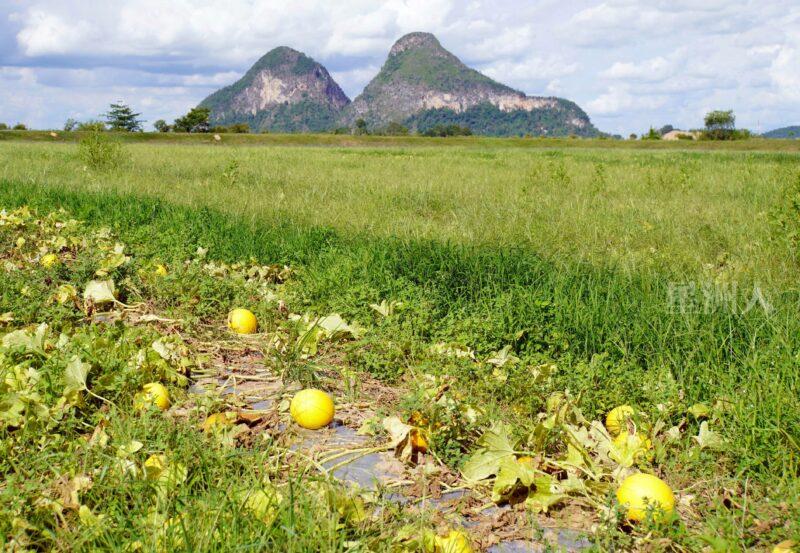

蔡永成说,初期回来接手时,还是会跟着父亲种原来的蔬果,如青瓜、南瓜、西瓜、蜜瓜、番薯和辣椒,后期才专注种2种瓜类——西瓜和蜜瓜,主要以西瓜居多,间中会种蜜瓜。

他家的西瓜属于一代交配品种,需要以人工“帮”西瓜交配,意即西瓜每次结花后,他们就必须在每天早上7时准备摘下雄花,赶在早上11时前解决。

“那时就是我们和时间赛跑的时刻,必须立即给雌花传上雄花的花粉,否则雌花在中午12时左右就会关上,就没法赶得上传花粉的动作,这样就会错过西瓜交配的最佳时机。

“我最记得小时候要帮忙爸爸处理西瓜的花粉交配,采了雄花后,一大堆蜜蜂就跟着我们来,怕得要死。可是,现在蜜蜂成群结队来追着我们传花粉的情况已很少见。”

种西瓜蜜瓜迎合需求

询及其他蔬果是否也一样的方式交配,蔡永成解释,一般上西瓜、金瓜都一样,西瓜收成比较好,也节省成本,而金瓜抗病能力强,用农药也少,算起来成本也不会太高。

只是,他后来为了配合市场需求,所以选择种西瓜和蜜瓜;西瓜每年可有3轮的种植期,而蜜瓜则据市场需求种植。

他补充,本地果商现在大多只收无籽西瓜,有籽西瓜已没有市场,他不能随心所欲来种植,否则卖不出去,就是亏大本的时候。

他说,他家的西瓜每次产量大概有100多吨,那已算是好收成,曾经试过最差的收成只有20至30吨,可是也曾经面对过盛问题,没人愿意批发蔬果时,真的只能囤在果园等烂。

“不是我们不要拿去卖或送人,只是量太多,要从果园送出去,也要有人来承担运输费,这不是一笔小钱,如果我们再自行承担,就亏得更多。”

不过,蔡永成只是负责种植部分,收成都交由一名主要批发商来负责包装、批发给其他果商,这样省却他在这方面的烦恼。

靠着这家批发商,他家的水果除了国内,也批发至外国如香港、台湾,看哪里需求就批发到哪里。

靠天吃饭 高风险行业

蔡永成坦言,务农算是高风险行业。以前的天气好,蔬果不需要喷洒农药来抵抗害虫,都有不错的收成,现在却需要注意虫害,如果不喷农药,收成可能就会受影响。

而且,他说,务农真的只能靠天气吃饭,必须配合天时地利人和。遇上雨量过盛,或者过于干旱,务农就面对大难题,泥土水分太潮湿,一些蔬果就会腐烂;太过干燥,浇水次数必须激增,否则蔬果没有充足的水也很难长成。

“以前,农耕只需靠着种植知识,可是现在必须集合一些技术,否则要继续以传统方式种蔬果,真的很难再维持下去,因为收成未必如预期。”

蔡永成试过面对虫害问题,在结果后发现蜜瓜的品质欠佳,就趁着还没长成,只有数个星期大,忍痛马上清理掉。

“现在成本太高,我宁愿在蜜瓜还没长大,就先解决掉,不然成熟后素质不好,也一样卖不出,到时亏得更多。”

橡胶树苗间“游离”种植

蔡永成说,其实种植地都不是他们自家地段,从父亲时代开始已是采用“游离”方式种植,就是在橡胶园翻种时,他们就在这些树苗之间的空地种蔬果,所以会不断“迁移”。

他解释,橡胶树苗需要约两三年时间才长成,他们利用这段时间来种蔬果,一来园主不需要自己打理杂草的,二来他们给蔬果施肥,也间接让橡胶树苗吸收营养,三来他们自己也不需要找固定的地段,成本就比较少,一举多得,也达致双赢。

“譬如西瓜,每年有3至4次收成,从播种到收成耗时75天左右,在一片土地上就可种上约七八次的收成。”

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT