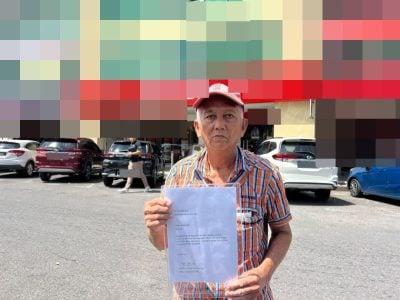

(大山腳23日訊)16歲中學生賴培怡全身出現淤青及紅腫,詳細檢驗證實患上急性骨髓性白血病,這噩耗讓她一度消沉,除了積極化療外,她需要進行骨髓移植,費用是17萬7000令吉。

母親林芷瑩(39歲)說,賴培怡完成5次化療後,終於尋獲適合的骨髓,預計今年7月到安邦醫院移植骨髓。

ADVERTISEMENT

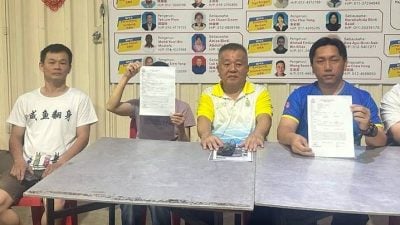

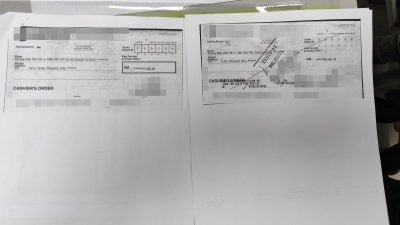

她說,雖然培怡有醫藥保險卡,但是如尋找骨髓、骨髓配對及骨髓移植的費用等保險公司不承擔,家人也無法負擔,因此尋求大山腳瑤池金母慈善基金會(ONE HOPE CHARITY)協助籌款。

該基金會主席拿督蔡瑞豪說,在經過審核後,議決協助賴培怡籌募所需的骨髓移植費及在吉隆坡3個月的生活開銷。詳情可致電016-419 2192。

ADVERTISEMENT

熱門新聞

百格視頻

今年我开始在中学朗诵诗下苦功。过去几年写了很多高小的诗,实验性的“量身定做”这种方式已完成它的阶段任务,接下来就要让有兴趣创作小学朗诵诗的老师承接起来。也不算是完全不写小学诗,只是想写更多实验性的作品,譬如马华新一代的童诗,还有适合朗诵的中学诗。

我们都知道,过去中学生拿来参加朗诵比赛的大多是现成的现代诗,所以常常会看到杨牧、陈黎、顾城等人的诗作被朗诵,我几乎可以肯定,这些都是训练老师喜欢的诗,而不是属于朗诵者喜欢或想要的诗。过去几年,我大力向中学老师推荐本土马华诗人的现代诗,方路、曾翎龙、周若涛、吕育陶、刘育龙等都有很好的现代诗作,但很多老师给我的回应是,他们写的很多诗不适合朗诵。以吕育陶为例,吕的诗作很多时候是以后现代语言书写的城市政治诗,诗作通常存在大量的城市物体或现象词汇,要解读就必须先切割再组合,要拿到舞台上朗诵并不容易,短短几分钟内不容易向听众传达诗里隐藏的讯息。也不是无法做到,吕本身朗诵自己的诗作都很精彩,原因是他懂得把整首诗最关键的部分传达给听众。

隐喻再多也只是堆砌

近年来我喜欢诗意比较轻的诗,我觉得意象太多会累赘,读的时候很累,尤其是一些不十分贴切的意象,会对诗句的流畅造成反效果。诗意轻并不代表意象不够,而是尽量避免把意象压缩成过于密集的词汇,它在阅读或听觉上都是困扰。这样的现象有点像是ZIP档,要读者或听众在短时间内UNZIP和解码,有点困难。当然,这样的说法并不包括写得很好但诗意密集的作品,譬如陈大为年轻时创作的《再鸿门》这本诗集,里面很多诗句、词汇都意象丰富,匠气十足之余,读起来也不会拗口。所以问题并不一定在于意象或词汇太多,而是内容的处理和细节的描述,决定了一首诗的好坏,无论是口述或朗诵,必须让听众听得懂诗中之意。

文本的丰富首先由主题决定,有些人或许不同意我这个说法,我举个例子证明。我给你一杯白开水,在不改变化学成分上,能够改变物理变化;说真的,你只能弄一杯温开水或冷开水,就算是变成冰块,它还是索然无味的液体,变化的层次极度有限。加盐加醋就已经改变化学成分了,不在考量范围。假如题目或主题本身不具备延伸或扩展的先天条件,无论文笔多好,词汇多丰富,隐喻再多,也只是堆砌相同的事物或感觉。再举一个例子,〈两只老虎〉这首歌,由于音律简单,再好的管弦乐团也很难演奏出经典之作。关键在于它的音律太短,能够发挥的细节太少了,内容也没有展现多元变化的条件,所以题目本身就限定了创作者或表演者的发挥。

中学生的朗诵文本和小学有点不一样,小学生的文本着重于词汇简洁、内容尽量交叉避免延伸、题目适合相对年龄层的知识与经验。中学生的知识与阅读经验比小学生成熟很多,在题目的选择上相对就多了,所以题材可以更为广泛,无论是社会、人文、地理历史、生理和心理的变化等等,都可以尝试。我觉得国外大师的作品不太适合本地中学生朗诵,因为他们没有足够的社会经验及人生经历,对事物的看法只是处于萌芽阶段,常常会纠结在名家作品里的“生与死”这种难以解释的体验和感觉。

反之,我觉得马来西亚诗人的作品更容易被接受,马来西亚一些重要事件的侧写、诗人的童年或生活体验、本地人文或社会现象的书写等等题材,很适合中学生朗诵。当然,文本的厚度和题材的丰富层次还是很重要的元素,要不然也只会永远停留在单纯某个景色描写、对于种族的情怀描写,或太过个人主义的感情描写这些比较片面或直观的诗作,既无法让朗诵者完成多层次的演绎,也无法让观众得到诗文本想传达的讯息。

下一次我们再谈高中的即席朗诵,这种朗诵比赛方式的诗文本选择一直以来存在明显的问题,想要解决,就必须大刀阔斧改革。

ADVERTISEMENT