有光照阳台和容器便行 没土地 也可轻松种菜

(槟城20日讯)近年来,无论是民间或政府都大力推动城市农耕(Urban Farming),此计划也渐形成热潮;在我国刚开始行管令时,引发食品供应问题,加上越来越频繁的菜价飙涨的情况,也渐引起人们对食物供应和安全的关注。

自家种菜的倡议因而更受欢迎,不少人也开始在家种菜,尤其是居家工作期间更多人加入此行列。但是,在恢复正常上班后,不少人而无暇打理菜地,或因为不见成果而气馁放弃者,亦不少。

ADVERTISEMENT

其实,只要掌握基本种植知识和方法,人人都能找到适合自家的种菜方式。

除了透过资讯自学,也可资藉他人、非政府组织及政府的知识经验,善用资源学习。

苏巴鲁:自己种菜省买菜钱

槟城消费人协会(CAP)教育主任苏巴鲁接受《大北马》社区报记者访问时说,该会过去十多年积极推广无化学农药种植,为民众提供免费资讯和培训课程。

“这么做不仅减低家庭开销,大家也能安心食用无化学农药的自家菜。”

他说,国内蔬菜价格飙升是常见问题,在家种菜即便不能自给自足,每月起码也可节省上百令吉的买菜钱。

很多人认为有地屋才能种菜,组屋、公寓则免谈,顶多种些花草。但其实,只要有光照的阳台,再加上花盆、桶、种植袋等容器,就能种些蔬果。

“稍浅的容器可种根短的白菜、苋菜及蕹菜等菜叶类;花盆能种班兰叶、茄子、羊角豆、辣椒及咖哩叶等常用的种类。”

他说,有地屋可种植的种类就更多了。他也鼓励人们在自家堆肥,即使阳台也办得到。

“消协会所庭院,就种植了至少67种蔬果,以及46种香料。”

食物废料或厨余可制堆肥

大马固体废料及卫生管理机构(SW Corp)2020年的数据显示,我国每天产生重1万6667.5公吨的食物废料中,来自家庭的丢弃食物即占了44.5%。无形中增加处理垃圾的费用和负担。

若是能把食物废料或厨余用来堆肥,既有减少垃圾之效,也能让这看似无用的废物,化为有用的肥料。

剩食、鸡蛋壳、咖啡渣、鱼肚、果菜皮、洗米水及枯叶等,都能变成滋养土壤的肥料,别轻易丢弃。

提供免费课程教种菜

苏巴鲁说,CAP提供个人或团体免费课程,包含堆肥、种植法、虫害管理等各主题,有意参与者可联系04-829 9511,或WhatsApp至Mr.Subbarow:012-537 4899询问。课程通常定在周六上午9至11时,使用英语和马来语,若凑齐人数也可视情况安排中文课程。

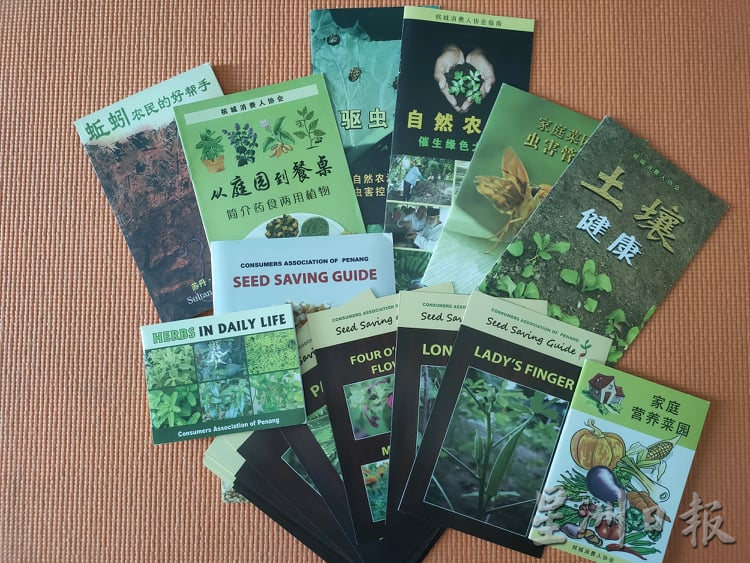

该会也出版几令吉不等的小册(中、英、马来和淡米尔版),是入门种菜者的好帮手。

自己探索实验 归纳心得

孙春凌乐当种菜导师

在民间,也存在着默默以一己之力推广无农药耕作的个人。年逾古稀,看起来充满活力的孙春凌,令人很难猜到她已74岁。

她在亚依淡住家种菜多年,喜欢把数十年的探索与实验归纳的心得,无私地分享给身边的人。

她还当起住家庭院耕种“侦探”,经常受邀为种蔬果成果不理想的亲友诊断问题根源。

“植物长不好的原因可能是土壤、光照、培育、养分或空间等。每当发现问题我就找资料、请教他人和做实验观察。”

记者前往拜访时,她的院内的芥菜就分别种在地上、长型盆和黑色种植袋里。她这么做是因为要亲自观察,给予同样养分和照顾的情况下,不同的容器生长的成果。

“结论是:用最减省空间的袋子长出来的菜,跟种在地里的没差。那么,我可以指导高楼居民如何在阳台种菜了。”

她开心地分享:两个住在公寓的儿子,都在阳台种满蔬菜,收成还过剩,可以送给她呢!

卸下补习教师身分时,她是种菜导师,贯彻活到老,学到老精神。

善用科技学习交流

她也跟科技接轨,使用网络平台、视讯等学习和交流。在网络尚未普及的年代,资讯并不像现在般顺手拈来,她为了精进厨艺、烘培技术而报名收费课程学习,但求每样兴趣都能尽量做到最好。

“以前我只喜欢观赏花树绿植,从不动手种。后来加入一个倡议回归自然和无农药耕作的社区,于是我从一个小盆,一颗种子,开始了种植的生涯。”

她住的单层排屋空地不大,庭院的泥地也只有洋灰地左右两旁,却种了超过40种可食用的蔬菜、瓜果和香料,而且因产量过多,可分送给邻居及亲友。

“我花种得较少,主要是种菜和瓜果类,比较实际,可以吃嘛!”

她一开始跟着社群里的同好学习,不断吸收新知,同时不断地通过各种实验,观察种植的成果,透过泥的比例、种植的容器和光照等条件,找出最理想的栽种法。

种菜疗愈 自得其乐

“我煮咖哩只要从院子摘咖哩叶、辣椒、叻沙花、香茅即可。上巴刹一般只买肉、海鲜和缺的一点菜,已好几年没买过可自己种的配料了,省很多。”

她认为种菜不只实际,也很疗愈,看着这些植物就不会有闲犯忧郁了。她一人每天花上1小时打理院子,自得其乐。

“跟植物说说话,长出来的东西有很好的能量,心情也变好。”

槟农业局提供种植建议 指导

政府方面,槟州农业局也为个人或团体提供种植建议及指导的服务。经审核后,符合条件的个人申请者,亦可获得该局分配花盆、泥土、种子等配套。

此外,当局也为团体如:社区、居民团体、乡村及社区管理理事会、非政府组织和学校等提供指导和支援。惟种植的地段需先获得地方政府当局批准后,农业局才会批准其申请。

有兴趣者可前往该局位于槟岛湖内和浮罗山背、威北甲抛峇底文蒙里玛、威中大山脚、威南爪夷各县分局洽询并获取申请表格。也可联系该局04-537 2144或537 2145询问。

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT