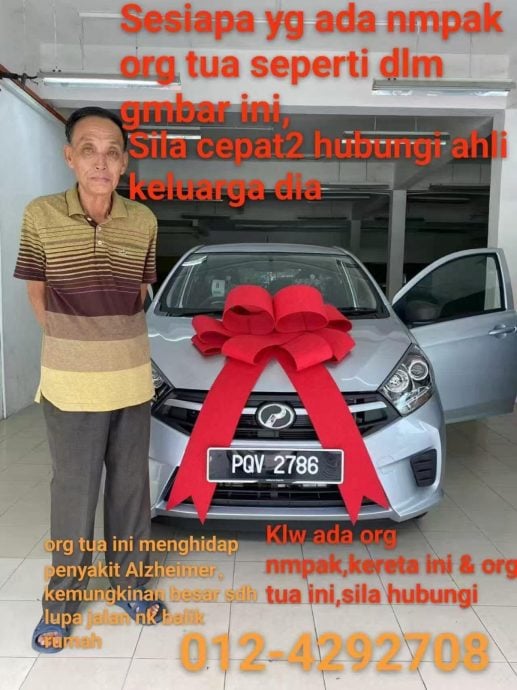

(北海19日讯)患有轻微失智症的黄振业(72岁),昨日中午12时许独自驾车外出后至今未归,家属焦急万分,网上发布消息要求民众帮忙寻人。

事发时,失踪者是穿着白色有领衣服,驾驶第二国产车Axia,车牌PQV2786,从甲抛峇底住家外出用餐。

ADVERTISEMENT

据悉,老人的轿车曾在昨午在甲抛峇底Rupawan花园出现过。当时老人轿车的轮胎坠入沟渠,民众助其脱困后,老人继续驾车行驶。

失踪者女儿黄盛兰说,父亲出门时没有告诉家人去哪里用餐,虽然父亲患有轻微的失智症,不过不至于不会回家,除非去了陌生的地方。

“父亲也患有哮喘病,需要服用药物,且习惯性不带手机。”

失踪者家属已在昨日报警,若发现上述老人或其轿车者,可联络其家属017-568 2668或012-429 2708。

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

常言道:“金窝银窝,不如自己的狗窝。”这句话对许多长辈而言,不只是笑谈,而是一种深刻的人生体悟。家,不只是遮风避雨的地方,更是一段段回忆的累积,是日常作息的延续,也是与邻里、土地长年建立起来的情感连结。正是因为理解这份对“家”的眷恋,新加坡政府多年来积极推动“原地养老”(Ageing in Place)政策,希望让年长者能够在熟悉的环境中安心变老,获得所需的照护与支援,同时保有生活的尊严与自主。

在许多人印象中,“养老”总与搬进安老院画上等号,彷佛老年就意味着脱离社区与家庭,进入另一种被照顾、被管理的生活模式。然而新加坡的做法,打破了这样的刻板印象。他们所推动的原地养老,不仅仅是一项社会政策,更像是一种充满人情味的社会设计工程,从住宅规划、医疗系统、社区互动,到科技辅助,无一不是以年长者的需求为出发点,务求让长辈们可以在自己熟悉的地方安心过活,不需为了年纪与身体状况而被迫离家。

举例来说,新加坡近年推出了专为65岁以上长者设计的“社区关爱组屋”。这些住宅不仅设有无障碍设施和紧急呼叫系统,更与社区内的乐龄中心、日间照护单位、基层诊所、咖啡厅等设施整合在一起,形成一个以长者为核心的微型生活圈。年长者不必出远门,就能在社区里运动、看病、吃饭、参加活动,甚至接受上门护理服务。他们仍住在自己的单位里,拥有私人的生活空间与自由,但又随时能获得专业与邻里之间的协助。这种既独立又有支持的生活方式,让老年不再是“等着被照顾”的阶段,而是继续参与社区、发展兴趣、享受生活的延续。

回过头来看槟城,我们与新加坡有许多相似之处。城市规模相仿,土地有限,人口结构快速老化,也同样拥有深厚的家庭照顾文化与紧密的社区网络。但在养老政策上,我们似乎仍停留在传统选项的阶段。多数家庭不是聘请外籍看护,就是考虑将父母送进安老院。中产阶级家庭面对的挣扎尤其明显:既担心长辈在家孤单、失能无人知,又烦恼经济与情感上都无法承受安置式照护的种种代价。

我们不禁要问:如果新加坡可以,为什么槟城不行?如果我们愿意尝试从小型社区做起,是否也能在不增加庞大财政负担的前提下,打造出属于我们自己的原地养老模式?

想像一下,若能将一些旧有的组屋社区稍加改造,使之更适合长者居住,例如设置无障碍通道、更宽敞的电梯、配备紧急呼救系统,并在社区内引入基本医疗与照护资源,例如健康检查站、复健中心、小食中心、社工定期举办的乐龄活动,甚至让年轻志工与长辈们共建一个共融互助的社区环境。这些改变,或许无法一夜完成,但只要踏出第一步,就已经在向一个更温柔、可持续的老龄社会迈进。

“老”本身从来不是问题,问题在于我们是否愿意为“老”好好设计。许多人将老年与失能划上等号,其实只要支援系统完备,老年可以是人生中最自由、最智慧、甚至最有尊严的阶段。原地养老的精神,并不在于让人原地踏步,而是让人安心扎根。让长辈不需离开熟悉的地方,也能获得新阶段所需的支持与关怀。

新加坡的经验温柔地提醒我们:对长辈的照护,不必总是以“安置”的方式处理,也可以是融入日常生活的陪伴与协助。这种从社区出发、以人为本的思维,也许正是我们在迎接高龄化浪潮时所需要的答案。

未来的槟州,若能走向这样一条路,不仅能让父母在熟悉的家中安心变老,也能让我们自己在未来的某一天,无需惧怕老去,因为我们知道,这座城市会好好接住每一个慢慢老去的灵魂。

(作者为跨界斜杠族)

ADVERTISEMENT